医学部内科学講座の河野肇教授は、

がんや糖尿病、アルツハイマー病などさまざまな病気の発症にかかわる慢性炎症の機構を

体内のセンサーである「Danger signal」という切り口で明らかにしようとしている。

これまでに尿酸やコレステロール結晶がDanger signalとなって動脈硬化を悪化させるメカニズムを解明。

動脈硬化の新たな治療?予防戦略につなげることをめざしている。

体内にある細胞内分子が

自然免疫のセンサーとして機能

免疫とは、細菌やウイルスなどの病原体から体を守ったり、体内の老廃物や死んだ細胞を排除したりする機能。損傷した細胞を修復する働きもある。この免疫は2種類に分かれており、全ての生き物に生まれつき備わっている「自然免疫」と、一度感染した病原体を記憶してその病原体(抗原)にだけ効く抗体を用意して攻撃する「獲得免疫」がある。病原体の侵入や体の細胞の損傷に対しては、第一陣として自然免疫が「炎症反応」を起こして対応し、獲得免疫はそれでも守れなかったときの第二陣として対応する仕組みだ。

自然免疫が外敵の侵入を検知するときには、細菌やウイルスの特徴的な構造を見分けることができるToll様受容体(Toll-like receptor:TLR)などのセンサーを使う。自然免疫は、外敵がいなくても自身の体が壊れたことを検知して反応を起こすことができる。この自身から発せられる刺激が「Danger signal」と呼ばれ、Danger signalによりセンサーが働くと炎症反応が起きるようプログラムされている。

最近の研究では、細胞の中に多く含まれるアデノシン三リン酸(ATP)や尿酸、DNA、RNAといった分子がDanger signalとなって炎症反応を起こすことがわかってきた。これらはどれも細胞内に存在する分子で、細胞が傷つき「細胞死」を起こすと、破れた細胞膜から漏れ出た分子がDanger signalとなって近隣の細胞に認識されて免疫反応を起こす。

「Danger model」(右)でも細胞死した細胞を知らせるシグナルとしてDanger signalが放出されている

ところが、人類が長寿命化したことで問題が生じた。高齢化で動脈硬化や虚血が進んだ心臓の細胞死を排除の対象だと認識し、炎症が心臓の壊死を促進させてしまうのだ。河野教授はこの問題に取り組み、未解明な部分の多いDanger signalと慢性炎症のメカニズム解明に向けて研究を進めている。

「自然免疫は極めて巧妙な免疫システムですが、自然免疫で起こる炎症反応は“諸刃の剣”といえる機構です。何とかしてコントロールする糸口を見つけ出したいと考えています」(河野教授)

Danger signalである尿酸が

動脈硬化の悪化に影響

生体内のDanger signalのうち、河野教授が着目したのは尿酸。尿酸といえばプリン体の生成物で痛風の原因として知られる。痛風は、血中の尿酸値が上昇して結晶化した尿酸塩結晶が関節の中に入り込み、体内からチクチクと針で刺されるような強い痛みを引き起こす。具体的には、尿酸塩結晶の刺激によってIL-1という炎症性サイトカインなどのタンパク質が産生され、それを攻撃するために白血球の働きが活性化されて起きる急性炎症である。

一方で、結晶化していない尿酸が炎症を引き起こす可能性について河野教授は検討してみた。そこで木村佳貴助教(帝京大学医学部微生物学講座)とともにマウスの実験を行ったところ、生理的な濃度の範囲内にある尿酸でも慢性炎症のDanger signalとなって動脈硬化の状態を悪化させることを明らかにした。

実験では、人間より尿酸値の低いマウスの遺伝子に尿酸を分解する酵素を導入して、尿酸値が低下したトランスジェニックマウスを作成。それらのマウスに動脈硬化を起こさせて動脈硬化の程度を検討した結果、尿酸の値が低いほど動脈硬化が悪化しにくくなることがわかった。さらに木村助教は、結晶化していない可溶性尿酸が体のエネルギーバランスを保つ働きをする酵素であるAMPK(AMP活性化プロテインキナーゼ)を介して動脈硬化を促進する分子メカニズムも解明。Danger signalとなる尿酸を抑えることで炎症が起こりにくくなり、結果として動脈硬化の進行抑制に有効である可能性を示した。

「マウスは哺乳類の中でも人間やチンパンジーと比較して尿酸値の低い動物ですが、さらに尿酸値を低下させたトランスジェニックマウスに動脈硬化を起こさせて実験を試みました。モデルマウスの作製技術に長けた細山田真教授(帝京大学薬学部)は、マウスに遺伝子改変を施して人間と同程度の尿酸値をもつマウスを作製しており、共同研究を行っています」(河野教授)

コレステロール結晶による

急性炎症のメカニズムを発見

慢性炎症を伴う病気といえば、ぜんそくなどのアレルギー性疾患やリウマチなどの自己免疫性疾患が知られている。最近では、がん、肥満、動脈硬化、アルツハイマー病などの病気、さらに老化においても自然免疫による慢性炎症の影響を示すエビデンスが次々と見つかっている。

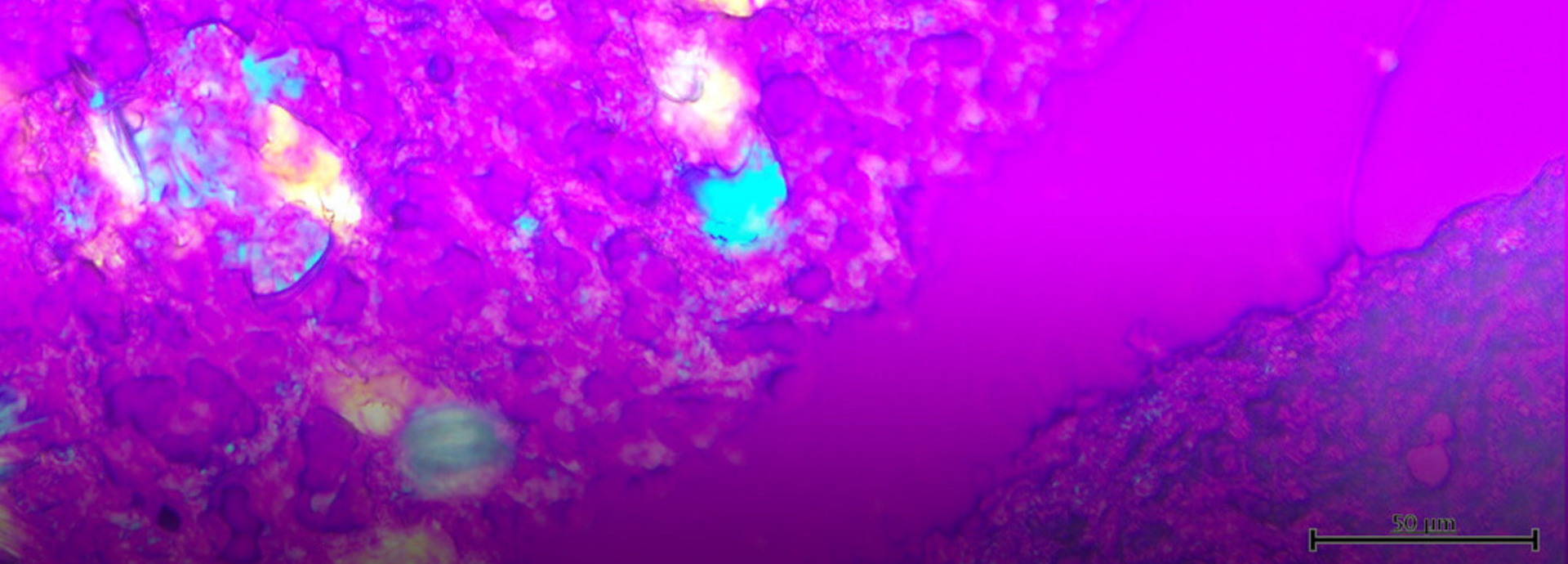

例えば、動脈硬化は栄養の取り過ぎにより動脈の血管の壁に脂肪成分が沈着する代謝性疾患であり、細胞壁に蓄積されたコレステロールは結晶となって安定化すると考えられていた。さらに進行することで動脈壁が狭まって血流が止まり、脳梗塞や心筋梗塞といった虚血性疾患へとつながる。また、カテーテルなどの血管内治療を行うと動脈壁のコレステロール結晶が末梢の細い動脈に入り込み、コレステロール結晶塞栓症という病気を引き起こす。

ところが、河野教授らの研究によると、動脈硬化は自然炎症が大きな役割を果たす疾患であることが明らかとなった。コレステロール結晶が現れるのはそれまで考えられていたよりもかなり早期であることがわかってきた。コレステロール結晶の刺激で動脈壁の中で生じた急性炎症がきっかけとなり、傷ついた動脈から放出されたDanger signalが炎症を引き起こすタンパク複合体であるインフラマソームという分子機構を活性化させ、動脈硬化を悪化させているという仕組みだ。また、インフラマソームを意図的に失くしたマウスでは、動脈硬化が進行しにくくなることもわかった。

「この研究では、コレステロール結晶がDanger signalであることがわかりましたが、急性炎症により細胞死を起こした動脈から尿酸が放出されている可能性もあります。両方の側面から動脈硬化の病態を解明していく必要があると考えています」(河野教授)

基礎研究と臨床の両輪で

目の前の患者さんと未来の患者さんを救う

慢性炎症と動脈硬化の研究は、臨床医として関節リウマチや全身性エリテマトーデス(SLE)などの自己免疫性疾患と向き合う河野教授にとっても大きな課題だ。特に関節リウマチの患者は動脈硬化が進行しやすく、心筋梗塞などの心血管疾患を発症するリスクが高いからだ。これは慢性炎症による影響に加えて、関節リウマチの状態も関連しており、関節リウマチの症状を抑えて寛解状態にすることが動脈硬化のコントロールにもつながることがわかっている。

また、自己免疫性疾患で標準的に使われているステロイド(副腎皮質ホルモン)薬を長期服用することも動脈硬化を悪化させる原因のひとつとなっている。関節リウマチについてはステロイドに替わる有効な薬があるが、それ以外の自己免疫性疾患ではステロイド薬に頼らざるを得ない病気が多く、動脈硬化への影響を考えずにはいられない状況だ。

「自己免疫性疾患の患者さんたちは数十年単位で病気と付き合うことになりますが、たとえ病気をコントロールできたとしても、慢性炎症やステロイドの影響で動脈硬化を悪化させる恐れがあります。臨床医としては対象疾患だけを見るのではなく、患者さんを全人的に見ることが必要です。そのためには必然的に動脈硬化の病態についても理解を深めなければなりません」(河野教授)

研究では、尿酸やコレステロール結晶が慢性炎症に関わるメカニズムの解明がされつつあり、動脈硬化の悪化抑制に効果のあるものも見つかっている。ただし、これらはまだマウスレベルでの成果に過ぎない。「臨床に応用するにはまだいくつものハードルを越えなければなりませんが、私たちの研究が新たな治療戦略の端緒になればと願っています」と河野教授は語る。

臨床医の治療は目の前の患者さんを救う行為だが、基礎研究は未来の患者さんを救うことにつながる。一人でも多くの人を慢性炎症の疾患から救いたいという思いに突き動かされ、河野教授は臨床と研究の両方を全力で進めている。